16.11.2021г.

ПРЕДМЕТЫ: " ЭЛЕКТРОТЕХНИКА."," ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ."

Преподаватель: Пархоменко Лариса Ивановна

ГРУППЫ: № 406, №; 412

ГРУППА № 406 темы уроков: " Проверка электропроводки.", " Система заземления."

Изучить материал и составить краткий конспект.

Перед проверкой электропроводки необходимо обязательно отключить электроэнергию в щитке. Работать под напряжением, особенно неопытным электрикам, категорически запрещается! Первым делом необходимо рассчитать суммарную мощность электроприборов, которыми будете пользоваться, на основании чего рассчитать сечение кабеля по мощности и сравнить это значение с сечением уже проложенного в стенах проводника. Если сечение недостаточное, обязательно замените электрику. Следующий шаг – проверка состояния скрытой электропроводки. Изоляция не должна иметь повреждений, а все соединения проводов обязательно должны быть выполнены с помощью клеммников либо других соединителей (к примеру, колпачков СИЗ), но никак не посредством скруток. Также важно определить сечение кабеля и проверить номиналы розеток. На розеточную группу должны идти медные проводники, сечением не менее 2,5 мм2, при этом номинал розеток должен составлять не менее 16А.

- Найти все распределительные коробки. Открыв крышку, вы сможете понять, каким кабелем выполнена скрытая разводка электрики: алюминиевым или медным, а также какое сечение проводов. Еще вы должны сразу проверить состояние изоляции – если проводка старая, даже малейший перегиб кабеля приведет к тому, что изолирующий слой начнет сыпаться либо трескаться. Такую электропроводку требуется менять. Не менее важно сразу же осмотреть все соединения проводов – не должно быть повреждений и скруток, особенно алюминия с медью. При необходимости нужно сразу же вместо скруток соединить провода клеммными колодками.

- Проверить розетки и выключатели света. В розетках необходимо осмотреть целостность проводов, изоляции, а также определить номинал, на который они рассчитаны. Если к розеткам подведена трехжильная проводка, обязательно нужно определить, где фаза, где ноль и где заземление. Для этого понадобится мультиметр либо индикаторная отвертка. После того как вы определите, где заземляющий проводник, необходимо проверить заземление в розетке. Еще очень важный момент – если розетка установлена в металлический подрозетник, лучше заменить его на более современный, пластиковый. Что касается выключателей света, их нужно самому разобрать и убедиться, что на разрыв идет фазный провод, а не нулевой.

Если все перечисленные выше требования удовлетворены, последнее что останется сделать – проверить проводку на нагрузку. Другими словами вам необходимо самому выполнить проверку правильность сборки распределительного щитка. При подключении всей техники и включении всех светильников в комнатах автоматы не должны срабатывать. Если выбивает автоматический выключатель, значит электропроводка не способна выдержать нагрузку от подключенных электроприборов, в результате чего придется выполнять замену автоматов, разделение электропроводки на группы и т.д. Если же автоматы в щитке не выключились после включения нагрузки, значит проводка правильная. Не помешает дополнительно проверить надежность подключения автоматов в щитке, а также сверку номиналов с нагрузкой, которая на них приходит.

СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности является точно спроектированное и правильно выполненное заземление. В зависимости от того, каким образом, и с каким заземляющими конструкциями, устройствами или предметами соединены соответствующие провода, приборы, корпуса устройств, оборудование или определенные точки сети, различают естественное и искусственное заземление.

Естественными заземлителями являются любые металлические предметы, постоянно находящиеся в земле: сваи, трубы, арматура и другие токопроводящие изделия. Однако, ввиду того, что электрическое сопротивление растеканию в земле электротока и электрических зарядов от таких предметов плохо поддается контролю и прогнозированию, использовать естественное заземление при эксплуатации электрооборудования запрещается. В нормативной документации предусмотрено использование только искусственного заземления, при котором все подключения производятся к специально созданным для этого заземляющим устройствам.Основным нормируемым показателем, характеризующим, насколько качественно выполнено заземление, является его сопротивление. Здесь контролируется противодействие растеканию тока, поступающего в землю через данное устройство — заземлитель. Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. Определяющим фактором, влияющих на величину сопротивления заземлителя, является площадь непосредственного контакта с землей составляющих его пластин, штырей, труб и других электродов.

Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» - комбинированный и раздельный.

- T — заземление.

- N — подключение к нейтрали.

- I — изолирование.

- C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.

- S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя. Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S.

Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN)

Это обозначение систем, в которых для подключения нулевых функциональных и защитных проводников используется общая глухозаземленная нейтраль генератора или понижающего трансформатора. При этом все корпусные электропроводящие детали и экраны потребителей следует подключить к общему нулевому проводнику, соединенному с данной нейтралью. В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:

- N — функциональный «ноль»;

- PE — защитный «ноль»;

- PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Построенная с использованием глухозаземленной нейтрали, система заземления TN характеризуется подключением функционального «ноля» — проводника N (нейтрали) к контуру заземления, оборудованному рядом с трансформаторной подстанцией. Очевидно, что в данной системе заземление нейтрали посредством специального компенсаторного устройства — дугогасящего реактора не используется. На практике применяются три подвида системы TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, которые отличаются друг от друга различными способами подключения нулевых проводников «N» и «PE».

ГРУППА № 412 темы уроков: " Принцип действия и устройство генераторов постоянного тока" , "Электродвижущая сила." Изучить материал и составить краткий конспект ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА постоянного тока. Электродвижущая сила.

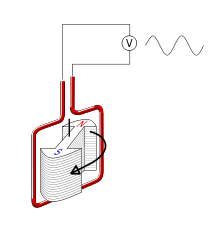

Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции — индуцировании электродвижущей силы в прямоугольном контуре (проволочной рамке), находящейся в однородном вращающемся магнитном поле.

Однородное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом вращается вокруг своей оси в проводящем контуре (проволочной рамке) с равномерной угловой скоростью . Две равные порознь вертикальные стороны контура (см. рисунок) являются активными, так как их пересекают магнитные линии магнитного поля. Две равные порознь горизонтальные стороны контура — не активные, так как магнитные линии магнитного поля их не пересекают, магнитные линии скользят вдоль горизонтальных сторон, электродвижущая сила в них не образуется.

В каждой из активных сторон контура индуктируется электродвижущая сила, величина которой определяется по формуле:

и , где

и — мгновенные значения электродвижущих сил, индуктированных в активных сторонах контура, в вольтах;

— магнитная индукция магнитного поля в вольт-секундах на квадратный метр (Тл, Тесла);

— длина каждой из активных сторон контура в метрах;

— линейная скорость, с которой вращаются активные стороны контура, в метрах в секунду;

и — углы, под которыми магнитные линии пересекают активные стороны контура.

Так как электродвижущие силы, индуктированные в активных сторонах контура, действуют согласно друг с другом, то результирующая электродвижущая сила, индуктируемая в контуре,

будет равна , то есть индуктированная электродвижущая сила в контуре изменяется по синусоидальному закону.

Если в контуре вращается однородное магнитное поле с равномерной угловой скоростью, то в нём индуктируется синусоидальная электродвижущая сила.

Особенности и устройство генераторов постоянного тока.

В генераторах постоянного тока неподвижны магниты, создающие магнитное поле и называемые катушками возбуждения, а вращаются катушки, в которых индуцируется электродвижущая сила и с которых производится съём тока. Другая, главная особенность, состоит в способе съёма тока с катушек, который основан на том, что если концы активных сторон контура присоединить не к контактным кольцам (как это делается в генераторах переменного тока), а к полукольцам с изолированными промежутками между ними (как показано на рисунке 2) то тогда рамка с током будет давать во внешнюю цепь выпрямленное электрическое напряжение.

При вращении контура вместе с ним вращаются и полукольца вокруг их общей оси. Токосъём с полуколец осуществляется щётками. Так как щётки неподвижны, то они попеременно соприкасаются то с одним, то с другим полукольцом. Обмен полукольцами происходит в тот момент, когда синусоидальная электродвижущая сила в контуре переходит через своё нулевое значение. В результате каждая щётка сохраняет свою полярность неизменной. Если на полукольцах имеется некоторое синусоидальное напряжение, то на щётках оно уже становится выпрямленным (в данном случае пульсирующим). На практике в генераторах постоянного тока применяют не один проволочный контур, а значительно их большее количество, вывод от каждого конца каждого контура присоединяется к собственной контактной пластине, отделённой от соседних пластин изолирующими промежутками. Совокупность контактных пластин и изолирующих промежутков называется колле́ктор, контактная пластина носит название колле́кторная пласти́на. Весь узел в сборе (коллектор, щётки и держатели щёток) называется щёточно-колле́кторный у́зел. Материал, из которого изготавливают изолятор между коллекторными пластинами подбирается таким образом, чтобы его твёрдость приблизительно равнялась твёрдости коллекторных пластин (для равномерного износа). Применяется, как правило, миканит (прессованная слюда). Коллекторные пластины, как правило, изготавливают из меди.

Остов (статор) генератора называется ярмо́. К ярму прикреплены сердечники электромагнитов, крышки с подшипниками, в которых вращается вал генератора. Ярмо изготавливается из ферромагнитного материала (литая сталь). На сердечники электромагнитов насажены катушки возбуждения. Чтобы придать магнитным линиям магнитного поля необходимое направление, сердечники электромагнитов снабжаются полюсными наконечниками. Электромагниты, питаемые постоянным током (током возбуждения) создают в генераторе магнитное поле. Катушка возбуждения состоит из витков медной изолированной проволоки, намотанной на каркас. Обмотки катушек возбуждения соединены друг с другом последовательно таким образом, что любые два соседних сердечника имеют разноимённую магнитную полярность.

Вращающаяся часть генератора (ротор) называется я́корь. Сердечник якоря изготавливается из электротехнической стали. Во избежание потерь на вихревые токи сердечник якоря собирается из отдельных стальных листов зубчатой формы, которые образуют впадины (пазы). Во впадины укладывается якорная (силовая) обмотка. В маломощных генераторах якорная обмотка изготавливается из медной изолированной проволоки, в мощных — из медных полос прямоугольной формы. Чтобы под действием центробежных сил якорная обмотка не была вырвана из пазов её закрепляют на сердечнике бандажами. Обмотка якоря наносится на сердечник так, что каждые два активных проводника, соединённых непосредственно и последовательно друг с другом, лежат под разными магнитными полюсами. Обмотка называется волновой, если провод проходит поочерёдно под всеми полюсами и возвращается к исходному полюсу, и петлевой, если провод, пройдя под «северным» полюсом, а затем под соседним «южным» полюсом, возвращается на прежний «северный» полюс.

Чтобы пластины коллектора и изолирующие миканитовые (слюдяные) пластины между ними не были вырваны центробежными силами из своих гнёзд — в нижней части они имеют крепление «ласточкин хвост».

Щётки, как правило, изготавливают из графита. Минимальное число щёток в генераторе постоянного тока равно двум: одна является положительным полюсом генератора (положительная щётка), другая — отрицательным полюсом (отрицательная щётка). В многополюсных генераторах число пар щёток обычно равняется числу пар полюсов, что обеспечивает лучшую работу генератора. Щётки одинаковой полярности (одноимённые щётки) электрически соединены друг с другом.

Щётка одновременно перекрывает две или три коллекторные пластины, это уменьшает искрение на коллекторе под щётками (улучшается коммутация).

Щёткодержатель обеспечивает постоянный прижим щёток вогнутой стороной к цилиндрической поверхности коллектора.

Комментариев нет:

Отправить комментарий